冬は窓辺からじんわり冷気、夏は西日で室内がムワッ……そんな悩み、実はインナーサッシ(内窓)でかなり改善できます。しかも最近はDIYでも取り付けやすい製品が増え、コスパ重視のリフォームとして大人気。この記事では「DIYでできるインナーサッシ設置!断熱効果と手順を解説」をテーマに、準備から計測、施工のコツ、失敗しないポイントまでをぜんぶ載せます。はじめてでも大丈夫。ポイントさえ押さえれば、1窓あたり1〜2時間で快適度がグッと上がるはずです。

インナーサッシってなに?基本のキ

インナーサッシは、既存の窓の室内側にもう一つのサッシ(窓)を増設して二重窓化するパーツのこと。樹脂枠+ガラス(単板/複層/Low-Eなど)で構成され、既存窓と内窓の間にできる空気層が大きな断熱・防音の働きをします。もとのサッシを取り替える「窓交換」と違い、壁を壊さないでOKなのが魅力。施工のハードルが低く、DIYでも挑戦しやすいのが強みです。

よく似た言葉に「二重サッシ」「内窓」「インナーウィンドウ」などがありますが、ここではすべて「インナーサッシ=既存窓の内側に増設する窓」という意味で使います。既存窓がアルミのシングルガラスでも、樹脂のペアガラスでも、室内側に内窓を足すことで気密・断熱・遮音を底上げできます。

断熱効果のしくみと体感メリット

窓まわりは家の中でも熱が出入りしやすい場所。冬は室温が窓で奪われ、冷えた窓面からコールドドラフト(下降気流)が発生し、寒さを強く感じます。インナーサッシは、室内と屋外の間に密閉された空気層を作ることで、伝導・対流・放射の3つの熱移動をまとめて抑えます。さらに樹脂枠はアルミ枠に比べ熱を通しにくく、結露の抑制にも貢献します。Low-Eガラス(膜付きガラス)を選べば、冬の放射熱損失を抑えたり、夏の日射を反射したりと、季節に合わせて効きを高めることも可能です。

- 体感温度アップ:窓辺のひんやり感が減り、居間や寝室での快適度が上がる

- 結露の大幅軽減:窓周りのカビ・ダニ対策、掃除の手間が減る

- 省エネ:暖房・冷房の効きがよくなり、光熱費の削減に寄与

- 防音:空気層+気密向上で、外の騒音・雨音・通行音を和らげる

- 日射対策:Low-E遮熱タイプで夏のまぶしさ・暑さを低減

- 防犯性向上:窓が二重になることで侵入に時間がかかり、抑止効果に

この記事のゴール:DIYでできるインナーサッシ設置!断熱効果と手順を解説(全体像)

このあと、次の流れで解説します。準備→計測→製品選び→工具→下準備→施工手順→調整→よくある失敗→コスパ→メンテ→簡易内窓→補助金→Q&Aの順。初めての方でも迷わないように、具体的な数値目安やコツを盛り込みました。

準備編:計測のしかたと製品の選び方

1. 有効寸法と奥行きをチェック

内窓は、既存窓の室内側の額縁(木枠や窓台)の内側に取り付けます。まず、取り付け面の有効寸法(開口の幅・高さ)と、サッシを収める奥行きを確認しましょう。

- 幅・高さ:左右・上下それぞれ3点計測(例:上/中/下、左/中/右)し、最も小さい寸法をベースに。仕上がり寸法から3〜5mm程度のクリアランスを引くのが一般的。

- 奥行き:内窓のレールや障子を収めるために、額縁の奥行きが必要。製品によって必要奥行きが異なりますが、目安は40〜90mm程度。不足する場合はふかし枠(額縁延長材)で対応します。

- 水平・直角:水平器や差し金で大きな歪みがないか確認。歪みが大きいと走行不良やすき間の原因に。

2. 干渉物・下地の確認

- 干渉物:クレセント(鍵)、ハンドル、面格子の固定部、カーテンレール、ブラインド、エアコン配管カバーなどが干渉しないか。必要なら移設やスペーサー、金具で回避。

- 下地:ビスを効かせるため、額縁の材質(木・合板・石膏ボード)をチェック。石膏ボードのみの場合はボードアンカーか下地補強が必要。

- 段差:下枠の立ち上がりやレール段差は、付属の見切り材・段差調整材でフラットに。

3. ガラスの種類を選ぶ

- 断熱重視:Low-E複層ガラス(断熱タイプ)。寒冷地や北側窓におすすめ。

- 夏の遮熱重視:Low-E複層ガラス(遮熱タイプ)。西日・南面におすすめ。

- 防音重視:厚板ガラス(6mm以上)や合わせガラス+気密向上。ガラスは重いほど低音に効きやすい。

- コスパ重視:単板ガラスでも気密と空気層の効果で体感改善は十分。予算に合わせて。

なお、既存がペアガラスでも内窓を足すと空気層が増え、放射・対流をさらに抑制できるため、効果は体感できます。

4. カラー・デザインと操作性

- カラー:室内建具と合わせると一体感アップ。ホワイトは明るく、木目調は落ち着き。

- 操作:引違いが一般的。開きやFIXもあり。掃除や避難経路も考慮。

- 網戸:内窓側に網戸は基本不要(外窓側を使用)。換気計画は事前に検討。

5. 賃貸の場合の考え方

賃貸では原状回復が大前提。ビスを使わず取り付ける簡易内窓(はめ込み・カポッとはめるタイプ/テープ固定/コの字レール貼付)が候補になります。契約書や管理会社の許可は必ず確認しましょう。

工具・材料チェックリスト

- メジャー、差し金(スコヤ)、水平器

- 鉛筆・マスキングテープ(位置出し用)

- プラスドライバー、インパクトドライバー(あれば便利)、下穴用キリ

- 木工用ビス/付属タッピングビス、ボードアンカー(必要時)

- カッター、はさみ、ノコ(ふかし材カット時)

- コーキングガン、シーリング材(変成シリコン系が扱いやすい)、バックアップ材

- 養生テープ、マスカー、ウエス、アルコール系クリーナー(脱脂)

- 保護メガネ、手袋、膝当て(安全第一)

- クッションテープ・すき間テープ(微調整用)

設置前の下準備

- 清掃・脱脂:額縁や下枠のホコリ、油分をしっかり除去。両面テープ併用部は特に入念に。

- 養生:床と壁、既存サッシにキズ防止の養生を。ガラス作業は落下・破損防止に細心の注意。

- 下地確認:ビス位置に下地があるか下地センサーでチェック。ない場合はビス種類を変更。

- 部材の検品:左右の縦枠、上下枠、レール、障子、パッキン、ビスの数量・向きを確認。

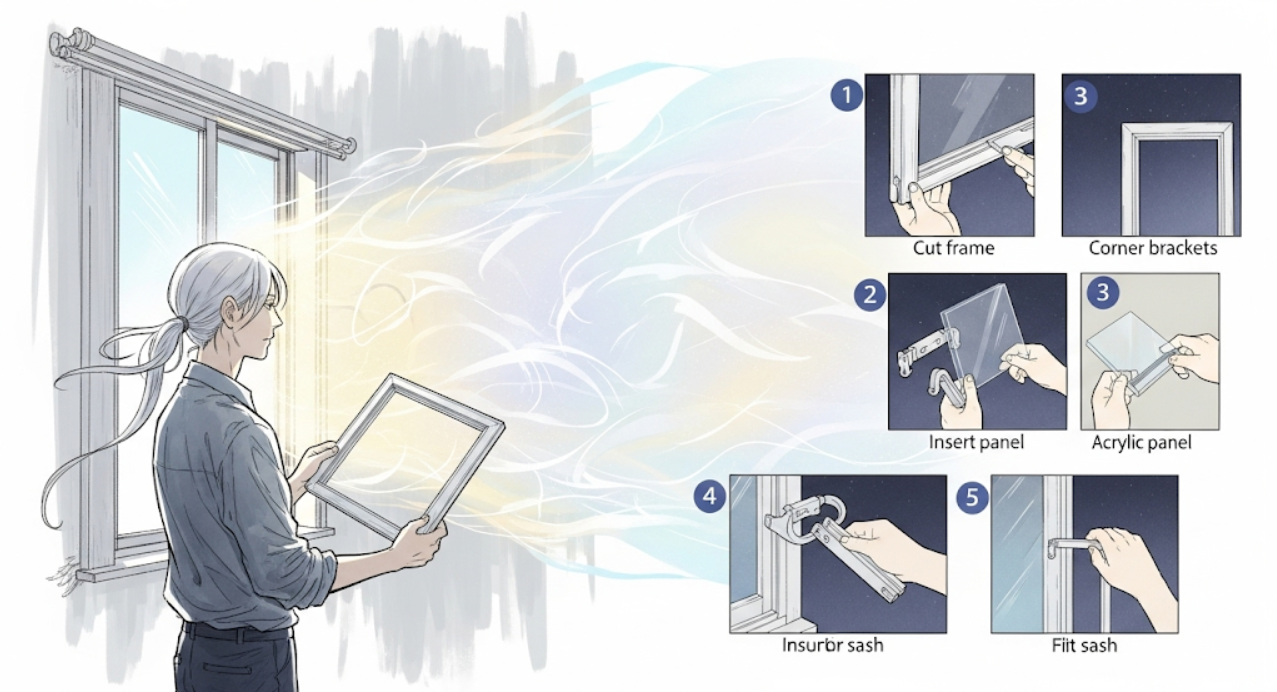

DIYでできるインナーサッシ設置!断熱効果と手順を解説(実践編)

STEP1:仮組み・位置出し

部材の表裏・左右表示を確認し、枠を軽く仮組みして取り付け位置のイメージを掴みます。額縁の内側に基準線(鉛筆 or マスキングテープ)を出し、水平・直角を再確認。ここを丁寧にやると、後の調整が激減します。

STEP2:縦枠の取り付け

左右の縦枠から取り付けます。ビス穴を下穴で軽く開け、ビスは仮締めに留めて微調整の余地を残します。縦枠を立てたら、内側に倒れたり、外側に起き上がりすぎていないかを水平器でチェック。歪みは後の開閉抵抗のもとになります。

STEP3:下枠を水平に固定

下枠は走行性に直結するため、最重要ポイント。中央が沈んだり、端が浮いたりしないよう、必要に応じてスペーサーで微調整。段差が大きい場合は付属の見切り材で面を合わせ、水が溜まらない向きで施工します。固定後、レール面の清掃も忘れずに。

STEP4:上枠の取り付け

上枠をはめ、縦枠との角が90度に近づくよう調整して固定。ここも仮締めに留め、全体の平行・直角を確保します。四方の枠がそろったら、一旦各ビスを増し締めして剛性を出します。

STEP5:障子(ガラス)の建て込み

外側(屋外側に近い側)→内側の順に障子を入れます。戸車がレールにきちんと乗っているかを目視・指で確認。軽く開閉して走行テストし、重い・擦る・引っかかる場合は、下枠水平や縦枠の倒れ、戸車高さを調整します。

STEP6:召し合わせ・クレセントの調整

中央の召し合わせ部分の気密がポイント。上から下まで均一に当たっているか、すき間がないかを確認。クレセント(鍵)が軽く掛かる位置に調整し、締めたときに適度な圧を感じる状態に。左右差がある場合は戸車や縦枠位置で微修正します。

STEP7:すき間・端部のシーリング

額縁と内窓枠の取り合いにわずかなすき間があれば、変成シリコンなどでシール。見切り材やクッションテープで意匠と気密を両立します。可動部や排水経路は塞がないこと。仕上げヘラで軽く押さえてラインを整えます。

STEP8:最終チェックと清掃

- 開閉の軽さ、鍵の掛かり、ガタつき、戸先の当たりをチェック

- レールのゴミ、ガラスの指紋を拭き取り、保護フィルムがある場合は剥がす

- 可動域にカーテン・ブラインドが干渉しないか確認

以上で1窓あたり60〜120分が目安。最初の1枚は慎重に、2枚目からはスピードアップできます。

よくある失敗とリカバリー術

- サイズが合わず入らない/すき間が大きい:採寸時の最小寸法取り忘れが原因。すき間は見切り材・シールで救済可。入らない場合はふかし材や一部加工を検討(無理は禁物)。

- 動きが重い・擦る:下枠の水平不良や縦枠の倒れ。戸車高さで調整しつつ、枠を軽く緩めて位置を微修正。

- 鍵が固い/掛からない:クレセント位置と召し合わせの当たりを再調整。上下でギャップが違うなら戸車で水平を合わせる。

- 結露が残る:内窓で劇的に減るものの、過加湿・換気不足・冷橋があると残ります。加湿量を控え、定期換気。パッキン劣化も点検。

- ビスが効かない:下地がボードのみ。ボードアンカーか、下地位置へ移動。長めのビスで木下地へ。

- 干渉トラブル:クレセントやカーテンレールが当たる。スペーサーや金具で逃がし、配置を見直す。

費用・時間の目安とコスパを考える

費用はガラス・サイズで幅がありますが、小窓で1〜2万円台、腰高窓で2〜5万円台、掃き出しで4〜8万円台(材料のみ)のイメージ。Low-Eや合わせガラスは追加費用がかかります。工具は手持ちのドライバーで対応可、インパクトがあれば時短。作業時間は初回で1窓1〜2時間、慣れればもっと早くなります。

省エネ効果は住まい・地域・使い方で変わりますが、暖房・冷房の効率が上がり、体感温度の底上げが顕著。窓辺の不快感が減ることで設定温度を少し控えめにできるケースもあり、数年スパンでの回収が見込めることも珍しくありません。なにより、快適さと静けさという目に見えない価値が大きいのがインナーサッシの魅力です。

断熱以外でうれしい副次効果

- 防音:交通音・人声・雨音がマイルドに。特に中〜高周波に効きやすく、低周波には重量ガラス+気密アップが有効。

- 紫外線カット:Low-Eや合わせガラスで家具・床の日焼けを抑制。

- 防犯性:窓が二重で侵入に手間がかかり、狙われにくくなる。

- ホコリ・花粉:気密向上で侵入が減り、掃除頻度もダウン。

メンテナンスと長く使うコツ

- 定期清掃:レールのホコリをブラシ&掃除機で除去。走行性が蘇ります。

- 戸車・パッキン:摩耗時は交換部品でリフレッシュ。戸車は高さ調整で片寄りを修正。

- シーリング:年1回は目視点検。剥離や痩せがあれば打ち増し。

- 結露管理:冬は加湿し過ぎ注意。定期換気、浴室・キッチンの局所換気も活用。

地域・季節で変える最適解

- 寒冷地:断熱タイプのLow-E複層+樹脂枠。北面・東面を優先施工。

- 温暖・日射強い地域:遮熱タイプのLow-E。西日・南面の暑さをカット。

- 海沿い・塩害:金具やビスの材質に配慮し、清掃・防錆をマメに。

- 結露が多い家:換気計画を見直し、寝室・浴室近接部を優先。

超カンタンな選択肢:簡易内窓(ポリカ・アクリル)

ビスを使いたくない、まずはお試しでやってみたい。そんなときは簡易内窓も有効です。ポリカーボネート板やアクリル板を、コの字レール(貼り付け)でスライドできるようにする方式は、賃貸でも人気。下記は代表的な流れです。

- 開口寸法の3点計測(幅・高さ)。クリアランスを3〜5mm確保

- カットした板材の縁に取っ手を取り付け、上枠・下枠にコの字レールを両面テープで貼付

- すき間にスポンジテープを貼って気密アップ。可動部は塞がない

注意点として、防犯性・耐候性・耐熱性はガラス内窓に劣るため、恒久対策よりは「試してみる」「賃貸で冬場だけ使う」用途に向いています。

補助金・制度は使える?

国や自治体の省エネ支援で断熱窓の補助が実施されることがありますが、多くは専門業者による工事が条件です。DIYは対象外になるケースが目立つ一方、自治体によっては住まいの省エネ改修に対する独自支援やポイント還元がある場合も。最新の募集要項や適用条件、申請時期は必ず公式情報で確認しましょう。

安全上の注意(必読)

- ガラスは重量物。2人作業が安心。素手で持たず手袋着用。

- 脚立作業は天板に乗らず、水平な床で使用。無理な体勢はNG。

- 電動工具は保護メガネ着用。コードの断線や巻き込みに注意。

- 避難経路となる窓は、開閉や鍵の操作性を最優先で確保。

ミニQ&A:よくある疑問に答えます

- Q:既存がペアガラスでも効果ある?

A:あります。空気層が増え、放射・対流が抑えられ、体感はしっかり変わります。 - Q:結露はゼロになる?

A:大幅に減りますが、加湿過多や換気不足だと残ることも。生活習慣と併用で最小化できます。 - Q:夏も付けっぱなしでいい?

A:OK。遮熱タイプならなお効果的。換気時は外窓・内窓を開けて空気を通しましょう。 - Q:掃除は面倒?

A:レール清掃が中心。ガラスはマイクロファイバーと中性洗剤でOK。年数回で十分です。 - Q:どの窓から始める?

A:体感差が大きい北側の寝室や、家族が長くいるリビングの大窓が効果を実感しやすくおすすめ。

プロっぽく仕上げる小ワザ集

- 基準線を出す:レーザー墨出し器や長い水平器で基準を通すとズレが激減。

- ビスは中央から:反り・歪みを押さえながら中央→端の順で締めるとまっすぐに。

- シールの見せ方:マスキングテープで両側をマスクしてから打ち、ヘラで一発仕上げ。

- 色合わせ:見切り材・コーキングの色を枠色に合わせると完成度が跳ね上がる。

チェックリスト:施工当日の流れ

- 1)養生・清掃 → 2)基準線出し → 3)縦枠仮固定 → 4)下枠水平出し → 5)上枠固定

- 6)ビス増し締め → 7)障子建て込み → 8)走行&鍵調整 → 9)隙間シール → 10)清掃

ここまでのまとめ

「DIYでできるインナーサッシ設置!断熱効果と手順を解説」というタイトルどおり、準備と計測をきちんとすれば、DIYでも十分に狙った効果に到達できます。奥行きの確保・水平直角の厳守・召し合わせの気密が三種の神器。賃貸やお試しなら簡易内窓、腰を据えて快適性を上げるなら本格内窓、と使い分けましょう。

結論:今日から“窓辺のストレス”を減らそう

インナーサッシは、限られたコストと時間で寒さ・結露・騒音をまとめて改善できる、コスパ屈指の住まいアップデートです。ポイントは、正確な採寸・適切なガラス選び・枠の精度出し。この記事で紹介した手順とコツを押さえれば、初めてでも十分実現可能です。まずは一番不快を感じる窓からトライ。たった1枚でも、部屋の空気が変わるはず。あなたの家に合う方法で、「DIYでできるインナーサッシ設置!断熱効果と手順を解説」の実践、さっそく始めてみませんか?

![YKKAP窓サッシ コンセプト窓 エコ内窓LiteU 一般仕様 引き違い窓[3mm透明ガラス]:[幅550~1000mm×高250~500mm]【YKK】【YKKライトU】【引違い】【内窓】【二重窓】【樹脂窓】【二重サッシ】【DIY】【リフォーム】【省エネ】【システムバス】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hokusei-nw/cabinet/240m-so.jpg?_ex=128x128)