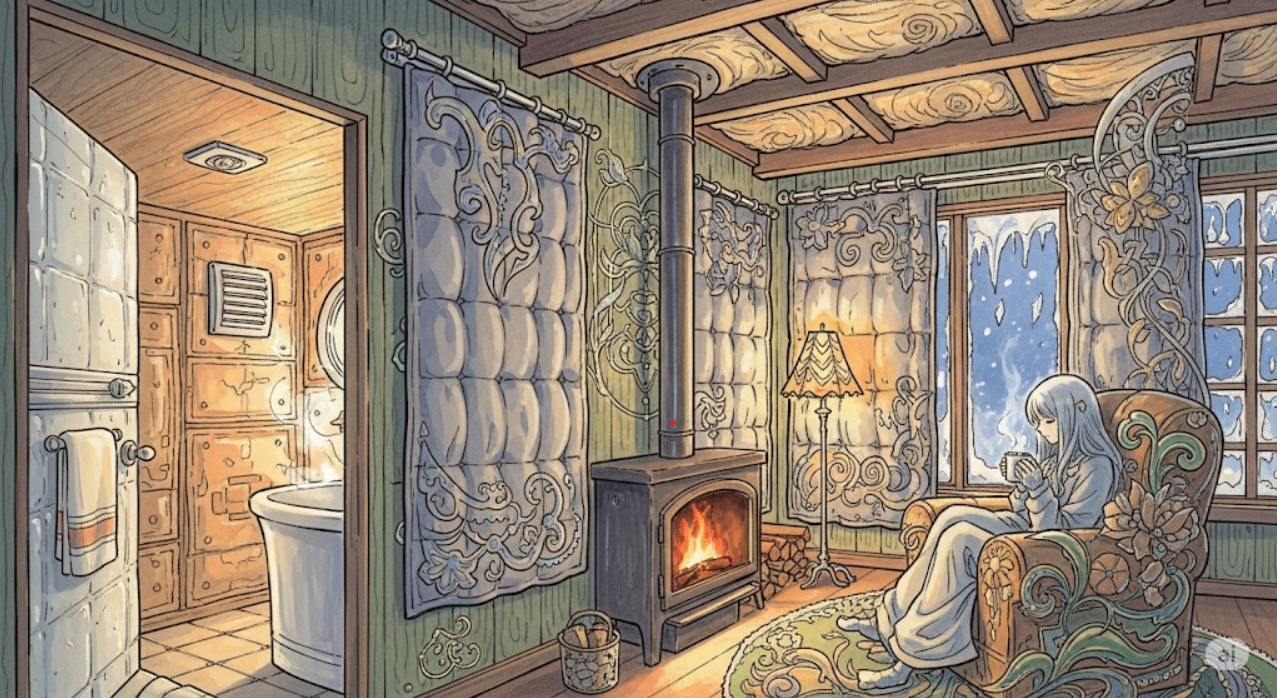

冬の室内が「足元だけ冷える」「窓際がスースーする」「暖房の効きが悪い」と感じるなら、住まいの外皮(屋根・外壁・床・窓)と隙間を見直すタイミングです。暖房機器を高効率にする前に、まず熱が逃げにくい器(家)を整えることが、体感と光熱費の両方に効きます。本稿では、住宅性能・建材の基礎を踏まえながら、実践性と費用対効果にこだわった冬に効く断熱リフォームのコツ5選を、最新動向や具体的な施工ポイントとともに情報提供型で解説します。

冬に効く断熱の基本と期待できる効果

冬の寒さは、主に「熱の伝導」「空気の対流」「放射(輻射)」の組み合わせで室内に影響を与えます。すなわち、低温の外気に面した部分から熱が伝わり、隙間から冷気が入り(対流)、冷たい窓や壁面が身体の熱を奪う(放射)ことで、同じ室温でも寒く感じます。したがって、断熱(温度差に対する抵抗を高める)と気密(隙間風を抑える)、さらに適切な換気(熱を逃がしすぎない換気)が三位一体で機能する必要があります。

とりわけ窓などの開口部と、床下・天井周りの気流経路は、熱損失が集中しやすい要注意ゾーンです。ここを優先的に手当てすると、体感温度の底上げが早く、暖房の立ち上がり時間が短縮され、結露・カビの抑制にもつながります。また、居室間の温度差が縮まることでヒートショックリスクの低減にも寄与します。

- 体感温度の改善:平均放射温度(壁・窓の表面温度)が上がると、同じ室温でも暖かく感じます。

- 暖房効率の向上:逃げる熱が減るため、設定温度や運転時間を抑えやすくなります。

- 結露・カビ対策:表面温度が上がり、露点を下回りにくくなります。

- 健康・快適性:温度ムラやドラフト感の低減は、睡眠の質や在宅ワークの集中にも好影響です。

冬に効く断熱リフォームのコツ5選

コツ1|窓・開口部の断熱を最優先に強化する

既存住宅の冬の寒さは、窓まわりの弱さが原因であることが少なくありません。開口部は外気に直接さらされ、放射冷却による体感の悪化と隙間風の両方を招きます。最初の投資対象として、次のいずれか(または組み合わせ)を検討しましょう。

- 内窓(二重サッシ)を設置:既存サッシの室内側に樹脂製の内窓を追加。気密性と断熱性が同時に高まり、結露も抑えやすいのが特長。開口部の工事に比べて既存外壁を壊さずに施工しやすく、工期も短い傾向。

- ガラス交換(Low-E複層ガラス等):既存サッシを活かしつつガラス性能を引き上げる選択。方位に応じて日射取得型・遮熱型を使い分けると、冬の暖房効率に寄与します。

- サッシごと交換(高断熱サッシに更新):フルリプレースで断熱・気密の底上げ。費用は上がりますが、歪みや劣化が大きい古いサッシでは根本改善につながります。

- 玄関ドアの断熱ドア化:大型の金属ドアは冬に冷輻射の原因に。断熱ドアへ交換、もしくは気密パッキンの追加で冷気を遮断。

- 補助アイテムの活用:断熱ブラインド・ハニカムスクリーン、厚手のカーテン+リターン縫製、ボックス付きレールで上部の隙間を抑える。短期・小予算でも体感改善に有効です。

性能を選ぶ際は、U値(熱貫流率)が低いほど断熱性能が高い、フレームは樹脂や木製が有利といった基本を押さえましょう。方位によっても最適解は異なり、南は冬季の日射取得を活かしつつ夏は遮熱、北や西は断熱・遮熱の両立が鍵です。費用は窓の大きさ・仕様で幅があり、内窓で1窓あたり数万円台から、サッシ交換はさらに上振れします。1〜2箇所の試験導入→体感確認→全体展開の順で進めると、失敗が少なくなります。

コツ2|気密性能を底上げし、隙間風を根絶する

断熱材を足しても、気密が弱いと効果が大きく削がれます。冬に冷気が侵入しやすい「典型的なすきまポイント」を潰すだけでも、暖房の効きが変わります。目視点検と簡易測定を組み合わせ、優先順位をつけましょう。

- 点検口・配管/配線貫通部:ユニットバス上部、キッチン・トイレ・洗面の配管まわりは要注意。気密ブーツや気密テープ、バックアップ材+コーキングで処理。

- 窓枠・サッシ周り:シールの劣化や建付け不良を補修。可動部のパッキン交換、クレセント調整、戸車調整で密着性を改善。

- 玄関・勝手口:ドアボトムからのドラフトをドラフトストッパーで抑え、気密パッキンを適正化。郵便受けが屋内貫通型なら内側フタを検討。

- 天井・床の取り合い(気流止め):壁内を冷気が上下に流れないよう、天井際・床際で断熱材と気密層を連続させる施工が重要。

- レンジフード・換気口:逆止弁の動作確認、冬季の余剰排気を避ける運用(強運転の出しっぱなしを避ける)で過度な負圧を防止。

専門会社に依頼できる場合は、簡易ブロワードアテスト(C値の目安把握)や煙・サーモカメラによるすきま探索が有効です。DIYでの気密向上は、可逆性・安全性・防火・防湿の観点を守ることが前提。気密改善と換気計画はセットで、24時間換気量を確保しつつドラフトを抑えるのがコツです。

コツ3|床下・基礎を断熱し、足元冷えと気流を断つ

「頭は暖かいのに足元が寒い」という体感差は、床下からの冷輻射や気流が原因で起きやすく、冬の不快感を強めます。既存戸建てでは、床断熱と基礎断熱のいずれか(または併用)が主なアプローチです。

- 床断熱(根太間・大引間に断熱材を充填):押出法ポリスチレンフォーム(XPS)、硬質ウレタン、グラスウールボード等を隙間なく施工。配管・配線周りの欠損を最小化し、気流止めを徹底。

- 吹付け断熱(床下側からウレタン等を噴霧):既設床を剥がさずに施工しやすく、複雑な形状にも追随。厚みの確保と均一性、可燃部との離隔、防蟻・防湿配慮が重要。

- 基礎断熱(立上り・土間を断熱):床下空間も室内側として扱う考え方。点検性や防蟻計画とセットで検討し、気密連続を意識。

床下に潜れる戸建てなら、事前に防湿シートや調湿材の活用、雨仕舞い・漏水の有無、白蟻対策も同時にチェックします。施工後は、床下点検口や巾木付近のすきまを再確認。既に床暖房がある場合も、断熱強化で立ち上がりが改善し、ランニングコストの抑制が期待できます。費用は工法・延床・点検性で幅が出るため、現地調査→仕様の絞り込み→相見積りの順で進めるのが合理的です。

コツ4|「ひと部屋断熱」で生活動線に集中投資する

家全体を一度に高性能化するのが理想でも、予算や工期の制約は現実的に存在します。そこで、リビング・ダイニングや寝室など滞在時間が長い空間に重点投資する「ひと部屋断熱」が冬に効く現実解です。日常の暖房集中と断熱集中が一致すると、体感満足度が高く、無駄な暖房を避けられます。

- ゾーニング(暖かいコア空間化):家族が集まる空間に内窓・天井/壁の断熱補強・隙間対策を集中的に。廊下や不使用室とは建具・カーテン・パーティションで温度分離。

- 吹抜け・階段の対策:階段開口に簡易カーテンや透明パネルを設置し、暖気の上昇ロスを抑制。手すり側のすきま風も要対策。

- 天井の断熱強化:最上階天井は外気に近く、効果が出やすい部位。天井裏の断熱材増し敷きや隙間補修は費用対効果が高め。

- DIYとプロの併用:短期でできる「置くだけ内窓」「ハニカムスクリーン」「ドア下隙間シール」で即効性を確保し、後追いで窓交換・壁断熱など本格工事につなぐ。

「ひと部屋断熱」は、計画の柔軟性が高く、試して体感を得ながら段階的に拡張できます。優先度は、窓→気密→天井→壁→床の順で検討すると、コストに対して得られる効果が読みやすくなります。

コツ5|換気を最適化し、暖かさと空気質を両立する

気密・断熱を高めるほど、換気の設計と運用が重要になります。冬は「窓開け換気がつらい」「結露が出やすい」という理由で換気が滞りがちですが、熱交換換気を活用すれば、室温を保ちながら汚れた空気と湿気を排出できます。

- 全熱交換型(第一種)や各室小型熱交換換気:ダクト式・ダクトレス式ともに選択肢が増えており、既存住宅でも部屋単位の導入が可能な製品が登場。フィルター清掃・交換などメンテナンスを習慣化。

- 局所換気の見直し:トイレ・浴室の換気扇が過剰排気になっていないか、運転時間や能力のバランスを確認。レンジフードは必要時のみ強運転に。

- 湿度管理:冬は40〜60%を目安に。加湿器使用時は過加湿による窓や北側壁面の結露に注意し、「窓の表面温度を上げる=窓断熱」とセットで管理。

- CO2モニタリング:二酸化炭素濃度計を用い、空気質と換気のバランスを可視化。気密改善後の換気不足を防げます。

換気設備の更新や増設は、防火区画・電気容量・騒音などの制約も考慮が必要です。既存の24時間換気の風量バランス調整、給気口フィルタの清掃・アップグレードも、冬の体感を底上げする確実な一手です。

断熱材・建材の選び方と性能指標の読み解き

断熱材・窓・ドア・換気機器の選定は、性能指標の理解から始まります。重要なポイントは以下の通りです。

- 断熱材の熱伝導率(λ)と厚み:λが低いほど熱を通しにくく、必要厚みは小さくなります。グラスウール、セルロースファイバー、フェノールフォーム、押出法ポリスチレンフォーム(XPS)、硬質ウレタンフォームなど、それぞれのλや施工性を比較。

- 透湿・防湿・気密のバランス:外壁・天井では、室内側の防湿層の連続性と、外側の透湿・通気の計画が重要。内部結露を避けるため、温湿度条件と構成を整えます。

- 防火・防蟻・耐久性:床下は防蟻計画、屋根裏は防火・難燃性、湿気の多い部位は防カビ性も評価軸に。

- 窓・ドアのU値・ガラス種別:Low-E複層(アルゴン・クリプトンガス封入の有無)、トリプルの検討、樹脂フレームや木製フレームの採用で放射冷却と結露を抑制。

- 外皮・気密の指標:UA値(外皮平均熱貫流率)、ηA値(日射取得性能)、C値(相当隙間面積)は、目標設定と効果検証の基準に有効です。

既存住宅では、壁の内部状態や雨仕舞い、設備の位置関係により施工の自由度が変わります。非破壊調査(内視鏡・サーモグラフィ)で現況を把握し、開口部→気密→天井・床→壁の順で段取りを最適化すると、無理のないリフォーム計画になります。

計画・費用対効果を高める進め方

「どこから始めればよいか」のよくある悩みに対し、着実に成果を出すためのステップを示します。

- 1. 現況診断:不快箇所・結露箇所・冷気の流路を特定。可能なら温湿度ロガーとサーモカメラで「見える化」。

- 2. 優先度の設定:窓・気密・天井・床の順で、費用対効果の高い部位から。生活動線(リビング・寝室)に集中する「ひと部屋断熱」も有効。

- 3. 性能目標を数値で持つ:UA値やC値の改善目標、窓のU値目標などを合意し、仕様に落とし込みます。

- 4. 相見積りと仕様比較:製品名・厚み・施工範囲・気密処理・養生・廃材処理・保証・アフター点検を明記。価格だけでなく、気密連続・気流止め・結露配慮の工事品質をチェック。

- 5. 季節と工期の調整:冬前に窓・気密、春〜初夏に天井・外壁、秋に床下など、生活への影響が少ない順序を計画。

- 6. 効果検証:施工前後で室温・床表面温度・CO2・湿度・エネルギー使用量を比較。体感とデータの両輪で評価します。

補助金・助成金の活用については、毎年度で制度や要件が更新されるため、最新情報の確認が不可欠です。特に窓リフォームや高効率設備、断熱改修は支援の対象となることが多く、国の特設サイト(国土交通省・経済産業省・環境省)や自治体の住宅支援ページを定期的にチェックしましょう。申請は工事前の事前登録や書類準備が必要な場合が多いため、見積・仕様確定→申請→交付決定→着工の段取りを厳守してください。

部位別・季節別の実践ポイント(冬に特化)

- 北面・西面の窓:冬季の冷輻射・強風の影響が大きい。内窓+Low-E複層ガラスの組み合わせが有効。カーテンは床まで届く長さで裾漏れを防ぐ。

- 浴室・洗面:入浴時のヒートショック対策に、窓の断熱・隙間止め・暖房乾燥機の活用。床の冷たさはマットよりも床下断熱で根治。

- 玄関・土間:断熱ドア化と三和土(たたき)周りの気密補修。上がり框の隙間は意外な冷気ルートになりやすい。

- 猫・犬の出入口:ペットドアは熱損失の盲点。マグネット式の二重フラップや気密性の高い製品への更新を検討。

- カーテンボックス・レール:上部の熱対流をカットする工夫で、窓際のドラフト感が軽減します。

よくある疑問と回答

Q. まずはどこから手を付けるべき?

A. 多くの住宅で費用対効果が高いのは、窓(内窓/ガラス交換)と気密補修です。次点で天井断熱の増し敷き、続いて床下の断熱・気流止め。壁の充填は効果が大きい一方、工事の難度やリスクが上がるため、全体計画の中で検討します。

Q. DIYとプロの境界は?

A. カーテン最適化、簡易内窓、パッキン交換、コーキング程度はDIYでも可能。ただし、防火・防湿・白蟻・雨仕舞いに関わる工事(床下・外皮貫通・電気設備)はプロに依頼するのが安全です。

Q. 加湿すると結露が増えます。どうすれば?

A. 室温を上げるだけでなく、窓の表面温度を上げる(=窓断熱)ことが重要です。そのうえで、湿度は40〜60%を目安に管理し、熱交換換気・局所換気を適切に運用しましょう。

Q. 補助金はどう探す?

A. 国の住宅省エネ関連事業や自治体独自の助成が年度ごとに実施されることがあります。公式サイト・窓口で最新要件・申請期限・対象工事・上限額を確認し、着工前に申請手続きを完了させるのが鉄則です。

失敗を防ぐチェックリスト

- 窓対策は方位ごとに「日射取得/遮熱」を使い分けたか。

- 断熱と同時に気密層の連続(気流止め)を設計したか。

- 換気計画(24時間換気・局所換気)と気密改善の整合を取ったか。

- 防湿・防蟻・防火の要件に適合し、材料仕様を明文化したか。

- 施工後に温湿度・表面温度・CO2のデータを取り、効果を検証したか。

- 補助金は着工前に申請し、交付決定後に着工する段取りにしたか。

- 生活動線の「ひと部屋断熱」で短期の体感改善を確保したか。

ケース別の進め方(築年数・住宅タイプ)

- 築20〜30年の在来木造:窓の更新余地が大きく、内窓+気密補修で即効性が高い。天井断熱の増し敷きと床下の気流止めで全体を底上げ。

- 集合住宅(マンション):共用部と専有部の境界に留意。サッシは共用部扱いの場合が多く、室内側の内窓・玄関の隙間対策・換気改善が現実的。床は遮音規定に配慮しつつ、ラグよりも下地の断熱・気密を検討。

- 高断熱リフォーム済み住宅:残る弱点は気密・ディテールに集中しがち。配管・配線貫通部、点検口、階段・吹抜けの微修正で冬の体感をさらに改善。

冬に効く断熱リフォームのコツ5選の要点まとめ

- 窓・開口部:内窓やLow-Eガラスで放射・対流を同時に抑える。方位ごとの最適化が鍵。

- 気密:断熱と気密はセット。すきま風のルートをつぶし、気流止めを徹底。

- 床下・基礎:足元の冷えを根本から解消。防湿・防蟻と合わせて計画。

- ひと部屋断熱:生活の中心に集中投資。段階的に広げる。

- 換気最適化:熱交換換気や風量調整で、暖かさと空気質を両立。

結論:最短距離で「暖かい家」を実現するために

冬の快適性は、個々の設備の力業ではなく、外皮(断熱)・気密・換気の総合力で決まります。まずは体感に効きやすい窓の断熱とすきま風の撲滅から着手し、天井・床の順に底上げ、生活動線に集中する「ひと部屋断熱」で短期の満足を得ながら、計画的に全体最適へと進みましょう。年度ごとに変わる支援制度は、最新情報を公式で確認して賢く活用し、効果検証のデータを取りながら継続的に改善することが、費用対効果を最大化する近道です。

本記事で紹介した冬に効く断熱リフォームのコツ5選は、どれも単独でも効果がありますが、組み合わせるほど相乗効果が生まれます。家族の健康と快適、エネルギーコストの低減、住まいの価値向上のために、今日からできる対策(カーテン最適化・すきま点検)と、中期の投資(内窓・床下断熱・熱交換換気)を計画に落とし込み、次の冬を「暖かい日常」に変えていきましょう。

![1/3 20時から残りわずか ワンピース レディース モカグレー ブラック 春 夏 秋 冬 ノースリーブ 薄手 ロング丈 変形 異素材 シアー タック ギャザー ドレープ 個性的 レイヤード 立体感 クシュっとひと癖がお洒落に効く万能ワンピ。 7/13[N]##1](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/otonaluxe/cabinet/otona197/t24647ps-01.jpg?_ex=128x128)

![【限定!全品P5倍1/16 13:59まで】 大きいサイズ レディース トップス | インに効く 袖口 チュール フリル トップス ハッピーモイスチャー_ カットソー 長袖 インナー LL 3L 4L 5L 6L 秋 秋物 秋服 冬 冬物 冬服 保湿 抗菌防臭 吸湿発熱 重ね着 レイヤード [468032]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amarilyn/cabinet/202110/m468032_01_a.jpg?_ex=128x128)

![トップス チュニック レディース 杢グレー チャコール 秋 冬 ニット 長袖 ドルマン風シルエット シンプルなのに洒落てる アレンジが効くニットソー 12/19[4]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/otonaluxe/cabinet/otona184/t23608ko-18.jpg?_ex=128x128)

![【送料無料】[SoeKewo] レッグウォーマー 夏用 レディース 薄手【足首の冷えに効く】 足首ウォーマー メンズ 温活 しめつけない 冬 就寝用 足元の冷え 疲れに 冷房対策 美脚 男女兼用 (ベージュ)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/iinos/cabinet/rakuk120_0075/b0d6btvrnp00.jpg?_ex=128x128)