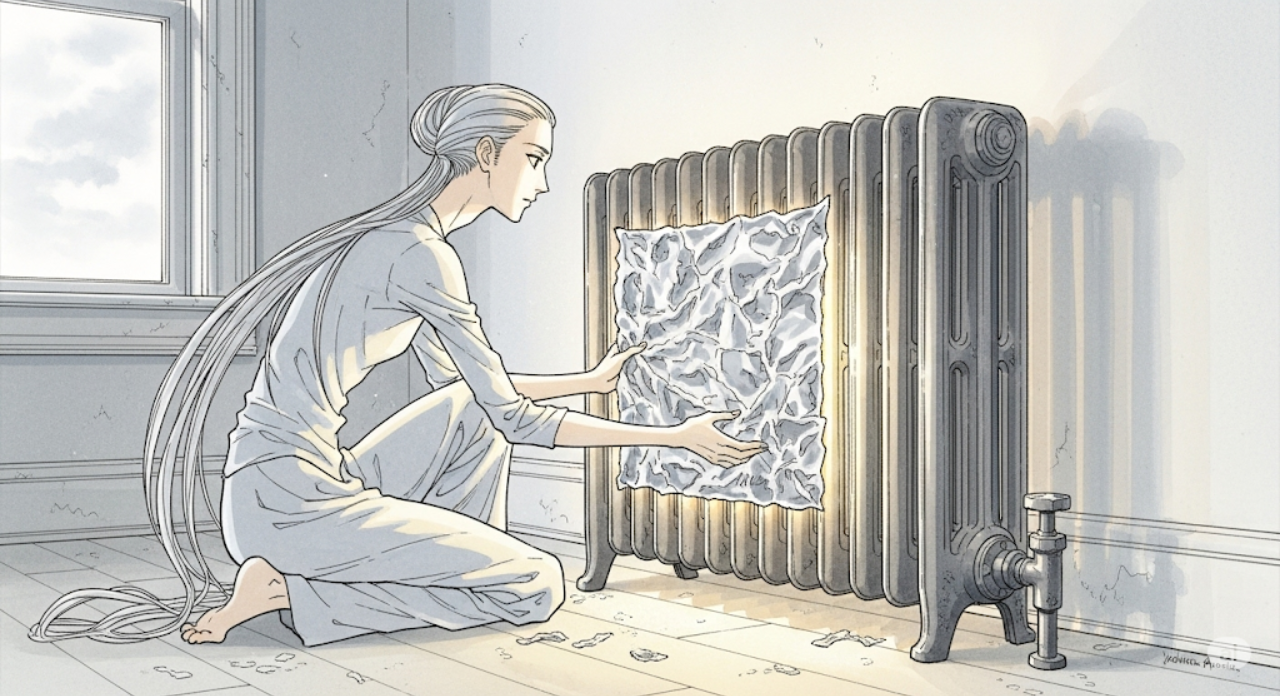

「アルミホイルで部屋が暖かくなる!ラジエーター裏に仕込むだけ」というフレーズ、聞いたことありますか?これ、半信半疑でも試す価値ありの省エネワザ。壁に吸われていた熱を室内へ押し戻して、同じ設定温度でも体感がちょっと上がることがあるんです。しかも材料は手に入りやすく、作業はサクッと完了。この記事では、仕組みから作り方、安全のコツ、リアルな効果の目安まで、カジュアルにぜんぶまとめます。今冬はできることから効率よく、ぬくぬくを手に入れましょう。

なぜ「アルミホイルで部屋が暖かくなる!ラジエーター裏に仕込むだけ」で効くの?

ラジエーターは、対流(温風の循環)と輻射(赤外線による放射)の両方で部屋を暖めます。問題は、壁に面した背面から出る熱の一部が、そのまま壁に吸収されて外へ逃げてしまうこと。特に外壁側の壁や断熱が弱い壁は、冬になると冷蔵庫みたいに冷たくなりがちです。

アルミホイルのキモは、赤外線(輻射熱)をよく反射すること。表面がツヤっとした金属面は、赤外線の反射率が高く、放熱面から壁へ飛んでいく熱線を室内側へ跳ね返します。さらに、ラジエーターと壁のあいだに薄い空気層が生まれると、熱が伝わりにくくなり(伝導が減る)、壁に流れ込む熱損失がダブルで減少。結果、部屋に戻ってくる熱が増えて、同じ消費エネルギーで体感温度が少し上がりやすくなるというわけです。

反射と放射率の話、ざっくり

金属のピカッとした面は赤外線をよく反射し、逆に自分自身が「放射する」割合(放射率・エミッシビティ)は低めです。家庭用アルミホイルの光沢面は、マット面よりわずかに反射性が高い傾向があるので、光沢面をラジエーター側に向けるのが基本。ただ、両面の差はそこまで巨大ではないので、しわを伸ばして平滑にしておくほうが効きに影響しやすいです。

壁の断熱不足を補う「小さなバリア」

アルミホイル単体は厚みがないので、いわゆる断熱材ほどの効果は出ません。それでも、反射+空気層の組み合わせが、壁経由の逃げ熱を目に見えないレベルで減らします。特に外壁に面したラジエーター、あるいは築年数が経っている壁で差が出やすい傾向があります。

準備するもの(全部ホームセンターか家にあるものでOK)

- アルミホイル(できれば厚手タイプ。繰り返し使うならアルミ蒸着の断熱シートもアリ)

- 台紙(段ボール、スチレンボード、薄いベニヤ、耐熱ボードのいずれか)

- 両面テープやアルミテープ(耐熱タイプ推奨)

- スペーサー(木片、コルク、発泡スチロールブロックなど。5〜10mm程度)

- はさみ・カッター・定規(安全第一)

- 必要に応じてマスキングテープ(賃貸で壁を保護)

- あれば薄手の気泡緩衝材(バブルシート)。空気層を安定化させて効果を底上げ

取り付けステップ(ラジエーターは稼働停止・完全に冷めてから!)

- ステップ1:サイズを測る

ラジエーター背面の幅と高さを測り、壁に隠れる範囲+左右上下に数センチ余裕を見て台紙サイズを決めます。配管やバルブ、コンセント位置も確認。 - ステップ2:台紙をカット

段ボールやスチレンボードを、測ったサイズに合わせてカット。反りを防ぐため、できれば一枚ものに。難しければ2枚をテープで連結。 - ステップ3:アルミホイルを貼る

シワを伸ばしつつ、光沢面を表(ラジエーター側)にして台紙に貼ります。重ねるときは1〜2cm重ねてテープでラインを目立たなく。表面はできるだけ平滑に。 - ステップ4:スペーサーを背面に

台紙の壁側に5〜10mm厚のスペーサーを上下数カ所に貼り、壁と面材の間に薄い空気層を確保。これで伝導損失を減らし、結露もしにくくなります。 - ステップ5:仮当てして干渉チェック

配管やバルブ、サーモバルブ、放熱フィンに触れていないか確認。吸排気口や上部の吹き出しをふさがないように。 - ステップ6:固定する

壁に直接テープを使いたくない場合、床と巾木の隙間に立てかける、ラジエーターのブラケットに引っかける、ハの字スタンドを作るなどの方法が便利。固定テープは、まず壁にマスキングテープ→その上に両面テープの順で貼ると賃貸でも安心。 - ステップ7:最終チェック

通電・運転後に、異臭や変形、過度な熱がないかを確認。数時間〜1日使ってみてガタつきや落下の気配がないかもチェック。

サイズのコツ

放熱面全体を覆う必要はありませんが、ラジエーター背面の8〜9割をカバーすると効果を感じやすくなります。上部吹き出しや側面の通気は確保して、対流を妨げないのがポイント。

効果を引き上げる小ワザ

- 二層構造:アルミホイルの下に薄いバブルシートを貼ると、空気層が安定して熱の逃げがさらに減ります。

- 表面はピンと張る:しわや凹凸は乱反射と局所的な接触を増やしがち。なるべく平滑に。

- 光沢面をラジエーター側:反射率を少しでも稼ぐならこの向きが基本。

- 壁からの離隔を均一に:スペーサーで5〜10mmの空気層を均一に確保。厚すぎるとぐらつき、薄すぎると伝導で損します。

- 汚れは拭き取る:ホコリは放熱・反射の敵。乾拭きでシーズン中に数回さっと掃除。

安全と注意点(ここはしっかり)

- 触れない・ふさがない:発熱部・配管・バルブに直接触れさせない。吸排気や上部の吹き出しをふさぐ配置はNG。

- 機器の取説優先:電気式オイルヒーターやファンヒーター、ガス機器など、製品によっては周囲に可燃物を置かない規定があります。取説の離隔距離に従ってください。

- 素材選び:台紙は耐熱性のあるものを。両面テープは高温で粘着が落ちることがあるので耐熱タイプ推奨。

- 結露・カビ対策:壁がとても冷える環境では、アルミ面の壁側に結露が出ることがあります。周縁を軽くシールして湿気の流入を抑えるか、スペーサーで通気を確保。季節の変わり目に点検を。

- 通電中の作業はしない:やけど・感電・破損防止。必ず停止・冷却後に。

- 火気厳禁:ろうそくや加熱調理器具の近くで作業・設置しない。

どのくらい効果がある?ざっくり実感&試算

環境や壁の断熱状態で差は出ますが、古い外壁側のラジエーターほど改善幅が出やすい傾向。体感としては、同じ設定でも「足元のぬくさが増した」「立ち上がりが早く感じる」といった声が多いです。数値で言えば、ラジエーター1台あたりの損失が数十ワット規模で減るケースは珍しくありません。暖房費で見ると、数%〜一桁パーセント台の省エネにつながることがあり、冬の光熱費が5万円なら数千円程度の削減が目安になることも。

もちろん万能ではなく、壁の断熱が十分な住宅や、ラジエーターの背面がすでに断熱・反射材で処理されている場合は、差が小さいこともあります。期待値は控えめに、でもコストの低さと手軽さを考えると、試して損はないDIYです。

よくある質問(Q&A)

- Q. アルミホイルの表裏はどっち向き?

A. 光沢面をラジエーター側に向けるのが基本。ただし差は微小なので、しわが少ない面を表にすることも大事。 - Q. 壁に直接アルミホイルを貼るのはアリ?

A. 直接でもゼロではないけど、台紙+空気層を挟んだほうが効果的で貼り替えもラク。壁の塗装保護にもなります。 - Q. 見た目が気になる…

A. アルミ面を室内から見えないように設置するか、家具色の台紙にする、白い紙を表面に薄く重ねるなどで目立たなくできます(白紙は熱で黄ばむことがあるので様子見しながら)。 - Q. Wi‑Fiに影響する?

A. 大きな金属面は電波を反射しますが、壁裏側でラジエーター幅程度なら実害は少ないことが多いです。もし電波が不安定になったらレイアウトを少しずらせばOK。 - Q. 電気オイルヒーターにも使える?

A. 機種・取説次第。メーカーが推奨しない改変や周囲への遮蔽物追加は避けましょう。離隔距離が確保でき、通風・放熱を妨げないなら、壁側の反射板として使う例はあります。 - Q. 夏は外すべき?

A. 夏は暖房を使わないので必須ではありませんが、結露やホコリの観点で一旦外して清掃・保管すると長持ちします。

賃貸でもOKな取り付け・原状回復のポイント

- はがせるテープで層を作る:壁側はマスキング→その上に両面。

- 立てかけ方式:台紙を床に置いて、上端をラジエーター背面に沿わせて自立させる。

- フックで引っかけ:上端に小穴を開け、ラジエーター背面のブラケットに軽く引っかける(構造を傷つけない範囲で)。

- 自立ボード:L字の紙脚を裏面に貼って簡易スタンド化。

相性の良い暖房テクと組み合わせ

- カーテンの運用:日中は日射を取り入れ、夜は厚手カーテンで窓からの冷気をブロック。カーテンがラジエーターを覆わないよう注意。

- すきま風対策:ドアのアンダーカットやサッシの隙間にドラフトストッパー。せっかく反射した熱も隙間風で奪われがち。

- ラジエーターのエア抜き:温まりが偏るならエア抜きで効率回復(中央暖房の管理者・管理会社に相談)。

- 室内の風の循環:弱風のサーキュレーターで天井付近の暖気を混ぜると体感がアップ。

- 加湿:湿度40〜60%は体感温度を引き上げ、設定温度を下げても快適に。

失敗パターンと対処

- すぐはがれる:熱で粘着が落ちた可能性。耐熱テープや機械的な支えを追加。

- 結露っぽい:壁が極端に冷たいかも。スペーサーで通気を確保、または周縁をシールして湿気の出入りを減らす。状況に合うほうを選択。

- 部屋が逆にぬくもらない:ラジエーターの上部や前面の風路をふさいでいないか再確認。通気は命です。

- 見た目がチープ:アルミ面を裏にして、室内側は白いボードに。市販の反射断熱シートを使うと仕上がりがきれい。

コストとリターン:いつ元が取れる?

材料費は、アルミホイルと段ボールなら数百円〜、反射断熱シート+ボードでも数千円レベル。対して省エネは住まいの条件次第ですが、数%程度でも冬のシーズンで積み上がれば十分回収可能。例えば暖房費が月1万円で4カ月なら合計4万円。3%削減できれば1,200円の節約、500〜1,500円の材料費は1シーズン内に回収できる計算です(あくまで目安)。

ひと工夫の理科:熱の三兄弟を制する

このDIYは、熱の移動三形態である伝導・対流・輻射のうち、主に輻射と伝導に効きます。アルミ面で輻射を跳ね返し、スペーサーで壁との接触(伝導)を弱める。対流はラジエーターの本来の仕事なので、通風を妨げない配置にすれば、三者のバランスが整って暖まり方がスムーズになります。

上級編:もっと攻めるなら

- フローティング設置:壁・反射板・ラジエーターで二つの空気層を作る。過剰に厚くしないのがコツ。

- 縁の処理:アルミの端はアルミテープで巻くと破れやケガ防止に。見た目もアップ。

- 反射率の高い専用品:市販のラジエーター用反射シートは耐熱・反射・寸法のバランスが良く、長期使用に向きます。

実践前チェックリスト

- ラジエーターは停止・冷却済み

- 配管・バルブ・センサー類への干渉なし

- 上部・側面の通気路を確保

- 壁・床の固定方法は原状回復しやすい

- 耐熱素材・テープを使用

- 結露やカビの兆候を定期チェック

ミニケーススタディ

築20年の外壁側にあるパネルラジエーター背面に、段ボール+アルミホイル反射板を設置。設定温度は同じでも、座っているときの背中のひんやり感が減ったと住人の体感。サーキュレーターの弱風を併用したところ、部屋全体の温度ムラが軽減。電気代の請求書比較では前年同月比で微減(気温や生活パターンも影響するので参考値)。「費用対効果は良かった」との結論でした。

向いている家・向いていない家

- 向いている:外壁側にラジエーターがある、窓や壁が冷えやすい、断熱改修がまだ、暖房費を少しでも抑えたい。

- 向いていない:既に高断熱で壁が冷えない、ラジエーター背面に断熱・反射材が入っている、機器の安全規定で周辺への取り付けが禁止されている。

作るか、買うか

DIYは安くて楽しい反面、耐久性や見た目はほどほど。長く使うなら、耐熱・低放射(Low‑E)系の専用品も検討の価値あり。マグネット固定タイプなら取り外しも簡単でメンテも楽です。

メンテナンスとシーズンオフの保管

- 掃除:乾いた柔らかい布でホコリを拭き取り。濡らすと段ボールが弱るので注意。

- 点検:反り・はがれ・変色・カビをチェック。気になる部分は早めに交換。

- 保管:シーズンオフは平らにして直射日光・高湿度を避けて保管。

小ネタ:見た目もアップさせたい人へ

- 室内側に白色の薄紙を貼って壁になじませる。

- 台紙を木目調シートで化粧する(ラジエーター側のアルミ面はそのまま)。

- 小さな観葉植物やフォトフレームを置く飾り棚と一体化(放熱・通気は確保)。

まとめ:アルミホイルで部屋が暖かくなる!ラジエーター裏に仕込むだけは「小さな工夫で大きな満足」

アルミホイルで部屋が暖かくなる!ラジエーター裏に仕込むだけのテクは、難しい工具いらずで、輻射熱の反射+空気層の力を活かして壁への熱ロスを減らす、コスパの良い省エネワザです。正しく設置すれば、同じ設定温度でも体感が少し上がり、暖房費の微減にもつながる可能性大。ポイントは、通気を妨げないこと、耐熱素材を選ぶこと、壁との空気層を確保すること。過度な期待は禁物ですが、材料費は控えめでリスクも低く、まず試してみる価値は十分あります。安全に気をつけつつ、あなたの部屋でも「ちょっとあったかい」を積み重ねていきましょう。

![【ポイント10倍】motif(モチーフ)ラップホルダー2段[パール金属]【e暮らしR】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kurashi-arl/cabinet/pearl/wrapholder-82.jpg?_ex=128x128)