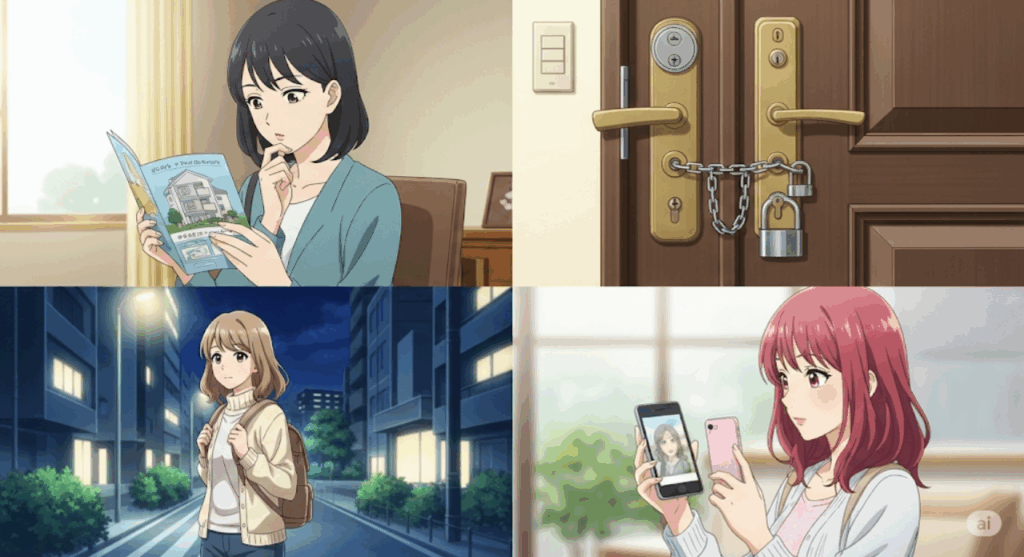

一人暮らしを始める女性がまず意識すべきこと、それは「防犯」です。

「私は大丈夫」「そんなに危ない場所じゃないし」と油断していると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも。

特に20〜30代の女性は、防犯面で狙われやすい傾向があります。

日常生活の中に潜むリスクを知り、小さな習慣と備えで未然に防ぐことが大切です。

この記事では、女性の一人暮らしにおける防犯対策を総まとめ。

物件選びから日常の注意点、具体的なグッズ、防犯意識まで、「今日からできる安全対策」を実例つきで解説します。

一人暮らし女性が直面しやすい「身近な危険」とは?

一人暮らしをしている女性が直面する危険は、意外にも「身近な日常」に潜んでいます。

特別な犯罪ではなく、普段の生活の中で気づかぬうちにリスクを背負っていることも。

💡 実際に起きやすいトラブル例

- 玄関ドアの開閉を見られていた

→ 帰宅時間や部屋の位置を特定されてしまうケース。 - 郵便物や表札から個人情報が漏れる

→ 氏名・部屋番号・居住確認などが悪用される危険あり。 - SNSの投稿から住所や行動パターンを把握される

→ 外出中の投稿で「家にいない」と知られるリスクも。 - 物音や話し声で「女性の一人暮らし」がバレる

→ 実は隣人や建物関係者が加害者という事例もあります。

「私は狙われるような人じゃないから大丈夫」と思わず、

まずは“リスクを避ける意識”を持つことが最大の防犯対策“です。

【物件選び】最初から防犯力の高い部屋を選ぶコツ

一人暮らしの安全は、物件選びの時点で8割が決まると言っても過言ではありません。

契約前にしっかりチェックしておくことで、防犯リスクを大幅に減らすことができます。

✅ 防犯に強い物件の特徴

- オートロック付きのマンション

→ 外部の侵入を防げる基本中の基本。できればモニター付きインターホンもあると安心。 - 2階以上の部屋

→ 1階は侵入リスクが高いため、女性の一人暮らしには不向き。 - 人通りのある道に面した物件

→ 人気が少ない裏道や路地裏は避ける。夜道の帰宅も見通しの良さが大事。 - 隣接する建物が近すぎない

→ 窓からの侵入や覗き込み防止に有効。

🏢 内見時にチェックすべきポイント

- 玄関前に死角がないか(壁や柱で隠れていないか)

- ポストがむき出しでないか(盗み見や悪用の恐れあり)

- 窓・ベランダ側の周囲の環境(植木・隣の建物の間など)

安全な暮らしは「選択」から始まります。

家賃や立地だけで決めず、防犯面も含めた“暮らしやすさ”を基準に選ぶことが、自分を守る第一歩です。

【日常生活編】ついやってしまいがちなNG行動と対策

どんなに設備が整った物件でも、日頃の行動が原因で防犯リスクを高めてしまうことがあります。

ここでは、一人暮らし女性がやりがちなNG行動とその対策を紹介します。

❌ ありがちなNG行動とその危険性

- 帰宅時に無意識で後ろを振り返らない

→ 不審者に後をつけられても気づけないリスク大。 - ドアを開けたまま宅配やゴミ出しをする

→ 短時間でも無防備な状態に。侵入されるケースも。 - ベランダに洗濯物を干しっぱなしにする

→ 一人暮らし・女性であることがバレやすくなる。 - 窓のカーテンを開けっぱなしにする

→ 外から室内の様子や生活パターンが見られてしまう。 - インターホンを即出る・ドアを即開ける

→ 相手の確認なしに開けると、勧誘や詐欺などに遭いやすい。

✅ 今日からできる防犯習慣

- エントランスや階段では後ろをチラ見して確認

- 宅配は「ドアチェーン越し+モニター確認」を徹底

- 洗濯物は部屋干し、もしくは夜間は取り込む

- カーテンは遮光・目隠し機能付きのものを選ぶ

- 不審な訪問には「応答しない・ドアを開けない」が鉄則

日常の“うっかり”がトラブルを招く原因にならないよう、防犯意識を持った行動を習慣化しておきましょう。

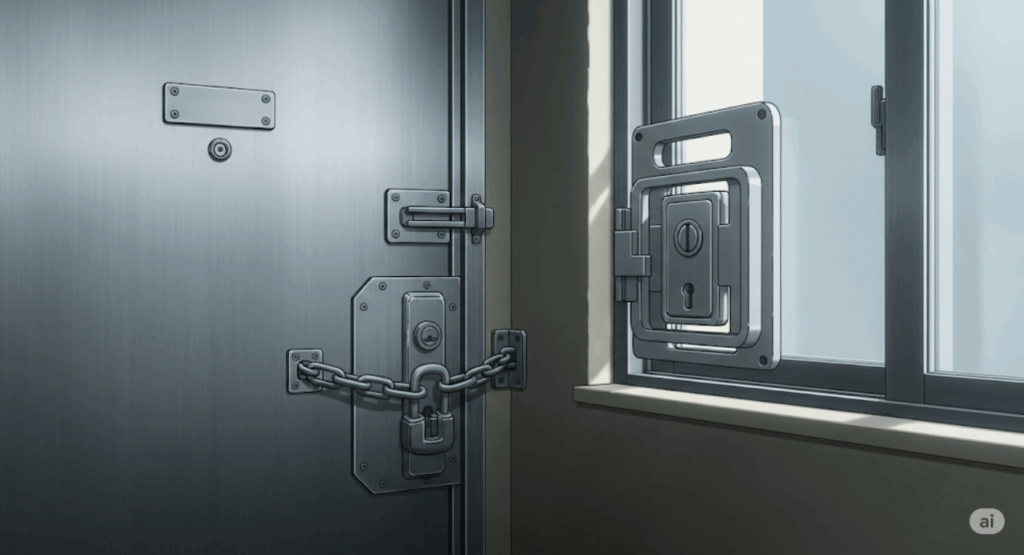

「【玄関・窓周り】防犯グッズで強化する具体的アイテムとは

防犯対策をより確実なものにするためには、手軽に導入できる防犯グッズの活用も有効です。

玄関や窓は、空き巣やストーカーが狙いやすい「侵入口」。ここをしっかり守ることが何より重要です。

🚪 玄関の防犯強化グッズ

- ドアスコープカバー

→ 内側からのぞかれるリスクを防止。簡単に取り付け可能。 - ドアチェーンの補助ロック

→ チェーンだけでは不安なときの追加アイテム。ドアが完全に開くのを防ぐ。 - 防犯ブザー付きドアアラーム

→ 不正開錠時に大音量が鳴るタイプ。安価で効果的。 - のぞき見防止モニター(ドアモニター)

→ 誰が来たかが確認できる録画式インターホンもおすすめ。

🪟 窓・ベランダの防犯対策

- 補助鍵・窓ロック

→ クレセント錠だけでなく、追加で鍵を設置することで二重ロックに。 - 防犯フィルム(防刃・防割)

→ ガラスを割って侵入されるのを防ぐ。透明で目立たない。 - センサーライト

→ 窓やベランダに人が近づくと点灯し、侵入を抑止。

これらのアイテムは1000円〜3000円程度で購入可能なものも多く、賃貸でも工事不要で使えるタイプが充実しています。

少しの工夫で「入りにくい家」になることが、防犯において最も効果的です。

【夜道・外出時】帰宅時に気をつけるべきポイント

外出先からの帰宅中も、防犯意識は欠かせません。

特に夜間や人通りの少ない道では、一瞬の油断が危険につながることも。**「誰かに見られているかも」「後をつけられているかも」**という意識を持つことが大切です。

🌃 夜道で気をつけるべきポイント

- イヤホンを外す・スマホを見ながら歩かない

→ 周囲の気配に気づきにくくなり、非常に危険です。 - 人気のない道を避け、明るく広い通りを選ぶ

→ 少し遠回りでも、街灯のある道や大通りを通る方が安全。 - 帰宅直前は振り返りを忘れずに

→ マンションのエントランスや玄関ドア前での油断が最も狙われやすい。

🚶♀️ 帰宅時の防犯アクション

- 鍵はドアの前で取り出さず、あらかじめ手に持っておく

- 建物内でもエレベーターでは他人と2人きりにならない工夫を(乗らずに1本待つのもOK)

- 自宅に入った直後も玄関をすぐに施錠する習慣をつける

日々の行動の中に防犯意識を組み込むことで、**危険を“寄せ付けない雰囲気”**をつくることができます。

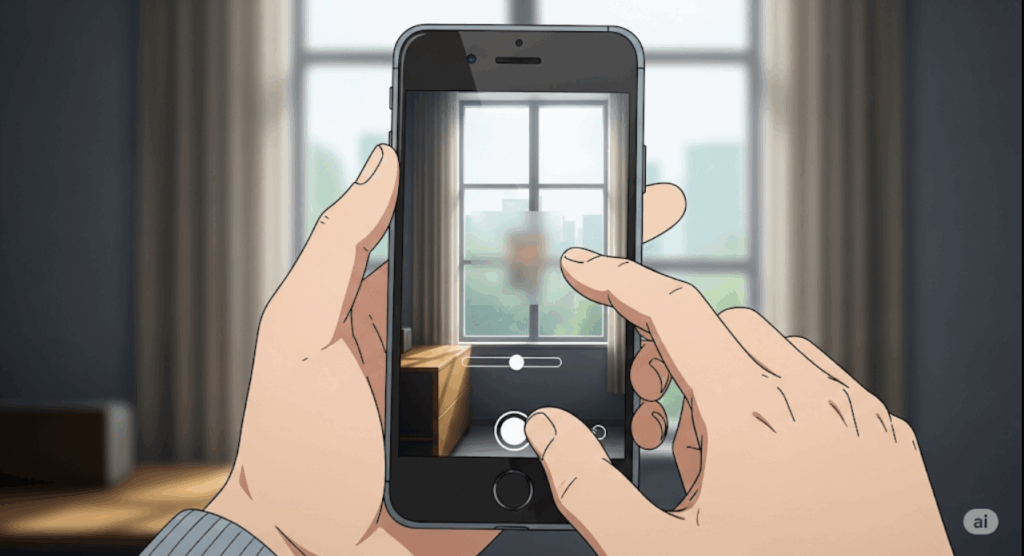

SNSの使い方にも注意!自宅特定リスクを避けるには?

今や誰もが日常的に使っているSNS。

しかし、何気ない投稿が防犯上の大きなリスクになることもあります。特に一人暮らしの女性は、自宅の特定や生活パターンの把握に悪用される危険性があります。

📱 投稿が“手がかり”になるリスクとは?

- 部屋の写真に外の景色や建物名が写っている

→ Googleストリートビューで住所を割り出される可能性も。 - 「今出かけました!」系のリアルタイム投稿

→ 留守を知らせているのと同じ。空き巣に狙われやすい。 - 荷物の写真(宅配伝票・住所が写っている)をそのまま投稿

→ 加工せずアップすると個人情報が丸見えに。 - SNSのアカウント名に本名や誕生日、住んでいる地域を含める

→ 情報を組み合わせて身元を特定されるリスクが高まる。

✅ 安全にSNSを使うための工夫

- 写真を投稿する前に背景や文字情報をよく確認・ぼかす

- 「行った場所」の投稿は帰宅後にする(リアルタイム発信を避ける)

- アカウントは非公開または限定公開に設定

- 不審なDMやフォローリクエストには反応しない

「誰に見られても困らない投稿か?」を常に意識することが大切。

便利なツールも、使い方次第で防犯リスクになり得ることを忘れないようにしましょう。

万が一の時の備え|相談先と緊急時の行動マニュアル

どんなに対策をしていても、万が一「何かあった」時にどう動くかを知っておくことも防犯の一部です。

慌てず冷静に行動するためには、事前に“やるべきこと”をイメージしておくことが大切です。

🚨 何か不審なことがあった時の初動対応

- すぐに110番 or 最寄りの交番に通報

→ 「近くをうろついていた」「つけられていた」など、未遂でも報告OK。 - 友人・家族など信頼できる人に連絡

→ 不安な気持ちを共有するだけでも安心感が違います。 - 大家・管理会社への連絡

→ 共用部のトラブル(不審者・侵入痕)などは必ず報告を。

📞 相談できる窓口一覧

- 警察安全相談ダイヤル(#9110)

→ 緊急ではない相談や不安に思っていることを気軽に話せる窓口。 - 女性のための相談窓口(各自治体やNPO)

→ ストーカー・DV・身の危険を感じる場合の支援体制あり。 - 消費生活センター(迷惑業者・詐欺まがいの訪問対応)

→ 不審な契約や強引な訪問販売にも対応してくれる。

📝 緊急時の行動マニュアル(最低限これだけは)

- 施錠・通報を最優先に(自宅でも安全を確保してから行動)

- 被害がない場合も「証拠を残す」意識を持つ(メモ・録音・写真)

- 周囲に相談し、自分だけで抱え込まない

何かあったときに「どこに・どう連絡するか」が頭にあるだけで、行動のスピードと正確さが大きく変わります。

“自分の身は自分で守る”という意識が第一歩

女性の一人暮らしは、自由で楽しい反面、危険とも隣り合わせです。

「まさか自分が」「そんなこと起きないでしょ」と思っていた人ほど、被害に遭ってから後悔するケースが少なくありません。

✅ 今回の防犯対策まとめ

- 物件選びの段階から防犯意識を持つ

- 日常生活に潜むリスクを“習慣”で防ぐ

- 防犯グッズを活用して物理的なセキュリティも確保

- SNSの発信には慎重になる

- 万が一のときの「連絡先・行動」を事前に把握しておく

防犯は、「心配性になること」ではなく「自分の生活を守るための知識と習慣」です。

この記事が、あなたの安心で快適な一人暮らしの手助けになれば幸いです。